Relationale Datenbanken - Entwurf und Prinzipien (Version Oktober 2025)

| |

Copyright 2025 Josef L. Staud |

|

Autor: Josef L. Staud |

|

Stand: Oktober 2025 |

|

Umfang des gedruckten Textes: ca. 60 Seiten |

|

Zum Text |

|

Diese Text entstand im Oktober 2025. Er ist auch in englischer Sprache veröffentlicht (https://www.staud.info/rmkEoF/re_t_1.php). Beide Texte sind auf diesen Webseiten zu finden. |

|

Prof. Dr. Josef L. Staud |

|

Aufbereitung für's Web |

|

Diese HTML-Seiten wurden mithilfe eines von mir erstellten Programms erzeugt: WebGenerator (Version 2021-1). Es setzt Texte in HTML-Seiten um und wird ständig weiterentwickelt. Die "maschinelle" Erstellung erlaubt es, nach jeder Änderung des Textes diesen unmittelbar neu in HTML-Seiten umzusetzen. Dies erfolgt inzwischen in zwei Versionen: mit und ohne Frames. Derzeit werden bei den meisten Texten beide Versionen parallell angeboten. |

|

Da es nicht möglich ist, nach jeder Neuerstellung alle Seiten zu prüfen, ist es durchaus möglich, dass irgendwo auf einer "abgelegenen" Seite Fehler auftreten. Ich bitte dafür um Verzeihung und um Hinweise (hs@staud.info). |

|

Urheberrecht |

|

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Textes oder von Teilen dieses Textes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. |

|

Warenzeichen und Markenschutz |

|

Alle in diesem Text genannten Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Marken, Produktnamen, usw. unterliegen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz bzw. sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Die Wiedergabe solcher Namen und Bezeichnungen in diesem Text berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Gesetzgebung zu Warenzeichen und Markenschutz als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. |

|

Prof. Dr. Josef L. Staud |

|

|

|

Vorwort

| |

Während dieser Text die wichtigsten Punkte des Entwicklungswegs hin zu Relationalen Datenbanken erläutert, enthält das folgende Buch eine umfassende Darstellung der relationalen Theorie: |

|

Staud, Josef Ludwig: Relationale Datenbanken. Grundlagen, Modellierung, Speicherung, Alternativen (2. Auflage). Hamburg 2021 (tredition) |

|

Zum Kaufen: https://shop.tredition.com/booktitle/Relationale_Datenbanken/W-1_161508 |

|

Auszüge daraus finden sich auf https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php |

|

Sozusagen ein Begleitwerk stellt die folgende Aufgabensammlung dar: |

|

DBTraining - Datenbanktraining zu RM, ERM, SQL und OOM. 128 einführende Aufgaben und Lösungen. |

|

Dieses findet sich hier: https://www.staud.info/AufgabenDBoF/db_t_1.php |

|

Es enthält Aufgaben und Lösungen zum Training folgender Aspekte rund um Datenbanken: |

|

- Modellierung relationaler Datenbanken

- Einrichten relationaler Datenbanken mit XAMPP/mySQL

- Abfragen und Arbeiten von Datenbanken mit SQL

- Web-Oberfläche einrichten mit PHP

- Entity Relationship - Modellierung

- Objektorientierte Modellierung nach der UML 2.5

|

|

Auch mit einigen beispielhaften Lösungen durch ChatGPT, um zu sehen, wie weit die aktuelle KI bei der Lösung von Aufgaben aus diesem Umfeld schon gekommen ist. |

|

Hinweise zur Textgestaltung |

|

Was die zu beschreibenden Elemente in der Datenmodellierung angeht, kann man einen Ausgangspunkt und drei Modellebenen unterscheiden. Der Ausgangspunkt ist der zu modellierende Anwendungsbereich, manchmal auch Weltausschnitt genannt. Die erste Modellebene ist die der Attribute, durch die Objekte und Beziehungen beschrieben werden. Die zweite die Ebene der "kleinsten" Elemente im jeweiligen Ansatz, dies sind hier die Relationen. Die dritte Ebene ist die des gesamten Datenmodells. Um diesbezüglich im Text die Übersichtlichkeit zu erhöhen wird folgende typographische Festlegung getroffen: |

|

- Bezeichnungen von Anwendungsbereichen werden etwas vergrößert, in Kapitälchent und in Arial gesetzt: Hochschule, Personalwesen, WebShop.

- Bezeichnungen von Datenmodellen und Datenbanken sind in normaler Größe und in Arial gesetzt: Vertrieb, Zoo, WebShop, Datenbanksysteme (Markt für Datenbanksysteme).

- Bezeichnungen von Relationen sind etwas verkleinert und in Arial gesetzt: Angestellte, Abteilungen, Projekte.

- Bezeichnungen von Attributen sind etwas verkleinert, fett und in Arial gesetzt: Gehalt, Name, Datum. Bei zusammengesetzten Benennungen wird der nachfolgende Begriff wieder groß begonnen: PersNr (Personalnummer), BezProj (Bezeichnung Projekt).

- Ausprägungen von Attributen werden in normaler Größe und in Courier gesetzt, z.B. Müller für das Attribut Name.

|

|

Für die Relationen (Tabellen für relationale Datenbanken) wird bei der Bezeichnung immer die Mehrzahl gewählt, da ja in der Regel mehrere Objekte bzw. Beziehungen erfasst sind. |

|

Web-Version und Druck-Version |

|

Es gibt von diesem Text eine Version für's Web (Web-Version) und eine, die gedruckt wird (Druck-Version). Beide unterscheiden sich nur in der formalen Gestaltung. Die Druck-Version hat z.B. zu Beginn ein Inhaltsverzeichnis und am Textende einen Index. |

|

|

|

|

|

Abkürzungsverzeichnis |

|

|

|

| Abkürzung |

Begriff |

Anmerkungen |

| 1NF |

Erste Normalform |

Relation ohne Wiederholungsgruppen, nur atomare Werte. |

| 2NF |

Zweite Normalform |

Keine partiellen Abhängigkeiten von Teilen eines Schlüssels. |

| 3NF |

Dritte Normalform |

Keine transitiven Abhängigkeiten von Nichtschlüsselattributen. |

| BCNF |

Boyce-Codd-Normalform |

Strenger als 3NF: Jeder Determinant muss ein Kandidatenschlüssel sein. |

| 4NF |

Vierte Normalform |

Keine nichttrivialen mehrwertigen Abhängigkeiten außer von Kandidatenschlüsseln. |

| 5NF |

Fünfte Normalform |

Zerlegung so, dass keine Join-Abhängigkeiten mehr bestehen. |

| FD |

Funktionale Abhängigkeit |

Beziehung zwischen Attributen. |

| SA |

Schlüsselattribut |

Attribut, das Teil eines Schlüssels ist. |

| NSA |

Nichtschlüsselattribut |

Attribut, das nicht Teil eines Schlüssels ist. |

| PS |

Primärschlüssel |

Eindeutiger Schlüssel einer Relation. |

| FS |

Fremdschlüssel |

Schlüssel, der auf eine andere Relation verweist. |

| |

|

|

|

|

1 Überblick, Um was geht es? |

|

|

|

1.1 Meilensteine des Datenbankdesigns |

|

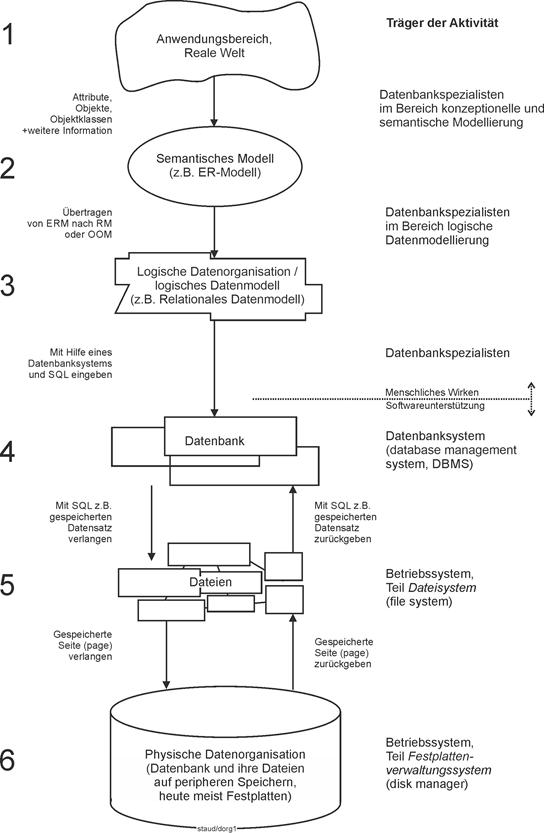

Die folgende Abbildung zeigt den Gesamtweg beim Datenbankdesign, vom Anwendungsbereich bis zur Datenbank. |

|

.  |

|

Abbildung 1.1-1: Aufbau von Relationen. |

|

Das folgende Buch deckt die meisten dieser Themen ab: |

|

Staud, Josef Ludwig: Relationale Datenbanken. Grundlagen, Modellierung, Speicherung, Alternativen (2. Auflage). Hamburg 2021 (tredition) |

|

1.2 Inhalte |

|

Dieser Text ist eine Zusammenfassung aus obigem Buch. Sie deckt - kurz und knapp - die wichtigsten der in der Abbildung genannten Themen ab: |

|

- In Kapitel 3 geht es um Relationen, die Datentabellen mit einem spezifischen Aufbau, die von zentraler Bedeutung sind.

- Kapitel 5 zeigt wie Beziehungen in der relationalen Datenmodellierung realisiert werden.

- Kapitel 6 zeigt, wie mit der relationalen Theorie das Datenmodell optimiert wird. Das Werkzeug dafür sind sechs Normalformen. Der Schwerpunkt liegt dabei, wegen ihrer großen praktischen Bedeutung, auf den ersten drei Normalformen: 1NF, 2NF, BCNF.

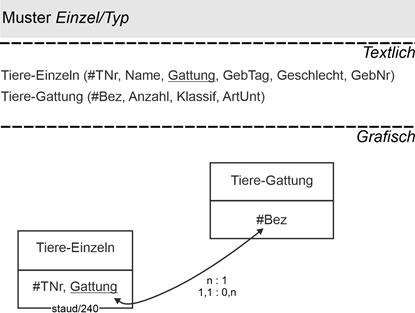

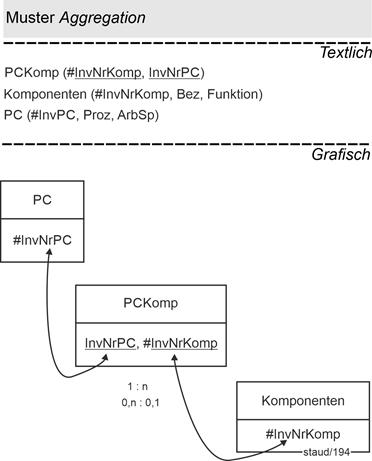

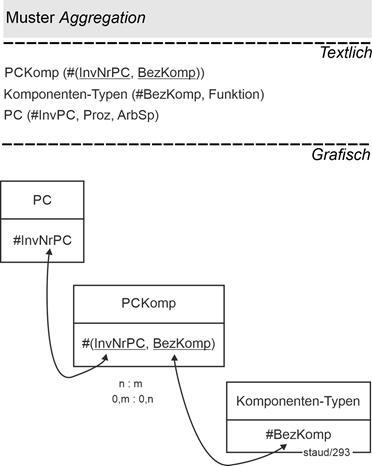

- Die Kapitel 7 bis 11 zeigen, wie zentrale semantische Muster in relationalen Datenmodellen umgesetzt werden: "Semantik sucht Syntax". Das reicht von der Bewältigung von Einzel- und Typinformation über Generalisierung / Spezialisierung, Aggregation, Komposition bis zu Eigenschaften von Beziehungen.

- In Kapitel 12 sind die Regeln für die Erstellung relationaler Datenmodelle zusammengestellt.

- Die Kapitel 12 bis 14 zeigen an einem Beispiel ("Rechnungen") die Erstellung einer Datenbank mit SQL.

|

|

1.3 Zielgruppe |

|

Dieser Text richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger in das Gebiet des Datenbankdesigns. Er eignet sich insbesondere für Studierende an Hochschulen und Fachhochschulen, Lernende an Berufsschulen oder in Weiterbildungsprogrammen sowie für Berufstätige, die im Rahmen von Schulungen oder Zertifizierungslehrgängen Kenntnisse im Bereich Datenbanken erwerben möchten. |

|

Das Material bietet eine kompakte Einführung in die grundlegenden Konzepte des Datenbankdesigns und unterstützt sowohl das akademische Lernen als auch die praktische Anwendung in Projekten und im Berufsalltag. |

|

2 Anwendungsbereiche |

|

Am Anfang der Entwicklung einer Datenbank ist die Klärung des Anwendungsbereichs zu leisten. Welche Daten sollen in der Datenbank erfasst werden, welche Auswertungen sollen mit den Daten möglich sein, welche Geschäftsprozesse sollen unterstützt werden. In der Datenbanktheorie wird dies Konzeptionelle Modellierung (conceptul modeling) genannt. Hier dazu nur das allerwichtigste, für eine ausführliche Darstellung vgl. https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php#Kapitel4 und die dort angegebene Literatur. |

|

Der Ausschnitt der realen oder auch fiktiven Welt, der in der Datenbank erfasst werden soll, wird aso Anwendungsbereich genannt. Die doch sehr schlichte Datenbanksicht auf Anwendungsbereiche nimmt erstmal nur Objekte mit ihren Attributen (Angestellte eines Unternehmens; Abteilungen eines Unternehmens) und Beziehungen zwischen den Objekten (Angestellte arbeiten in Abteilungen) wahr. |

|

Auch andere Begriffe sind oder waren hier üblich, z.B. Weltausschnitt (von slice of reality), universe of discourse, subject area. |

|

Objekte |

|

Mit Objekten sind hier Objekte im umgangssprachlichen Sinn gemeint. Also alles, was wir wahrnehmen und dem wir Eigenschaften zuweisen. Von den Eigenschaften werden die betrachtet, die Attribute sind (Angestellte haben einen Namen, Vornamen, ein bestimmtes Alter, usw.). Vgl. unten. |

|

In der objektorientierten Theorie werden die Konzepte Objekte und Objektklassen (vgl. unten) ebenfalls verwendet. Auch dort sind sie Träger von Attributen, zusätzlich aber auch von Methoden und vielem mehr. Sie sind dort der Ausgangspunkt der theoretischen Ausführungen. Vgl. https://www.staud.info/leitOO.php für eine einführende Darstellung. |

|

Will man einen kleinen theoretischen Dreh mit rein bringen, könnte man Objekte definieren als Elemente unserer Wahrnehmung, denen wir beschreibende Attribute und mindestens ein identifizierendes Attribut zuweisen können, also, einfach formuliert: |

|

Objekte sind alle wargenommenen Phänomene, die durch Attribute identifiziert und beschrieben werden kann. |

|

Attribute |

|

Attribute beschreiben also die Eigenschaften von Objekten. Für die Angestellten eines Unternehmens z.B. |

|

- Personalnummer (PersNr)

- Name

- Vorname (VNname)

- Datum der Einstellung (DatEinst)

- Geburtstag (GebTag)

|

|

Wie sind diese Attribute strukturiert? Sie besitzen eine Bezeichnung, verschiedene Attributsausprägungen und Objekte oder Beziehungen, die sie beschreiben. Betrachten wir einige Beispiele: |

|

- Widmer, Maier, usw. als Namen von Angestellten in einem Unternehmen

- Schwarz, weiß, grau, rot, ... als Farben von Autos

- Männlich, weiblich als Geschlecht von Katzen

- 126 als Messwert des Blutzuckers bei Diabetikern

- 5, 10, 20, 50, ... als Dauer von Ehen in Jahren

- 450,00 Euro als Preis eines Datenbanksystems bei einem bestimmten Händler

- 5000,00 Euro oder ein anderer positiver Betrag als Gehalt von Menschen

- 10050, 10051, ... als Personalnummer von Angestellten

- 1,7 oder eine andere Zahl zwischen 1 und 5 als Note von Hochschulklausuren

|

|

Alle unterstrichenen Wörter sind Beispiele für Attributsbezeichnungen. Alle kursiv gesetzten Wörter und Zahlen sind Beispiele für Attributsausprägungen, d.h. von Werten, die ein Attribut annehmen kann. Die Zahl vonAusprägungen muss mindestens 2 sein (zum Beispiel bei Geschlecht), sie kann einige umfassen (Farbe von Autos) oder viele (Namen, Messwerte). |

|

Attribute können bestimmte Werte annehmen, diese werden Attributsausprägungen genannt. |

|

Alle fett gesetzten Wörter bezeichnen Objekte und Beziehungen (im allgemeinsten Sinn) und nach einigen Modellierungsschritten Relationen. Diese werden durch die Attribute und ihre Ausprägungen beschrieben. Objekte bzw. Beziehungen müssen angegeben werden, da sonst nicht klar ist, worauf sich die Attribute beziehen. Dieser Zusammenhang zwischen Attributsbezeichnungen, -ausprägungen und Objekten / Beziehungen ist grundlegend und wie folgt: |

|

- Attribute haben eine bestimmte Menge von Attributsausprägungen.

- Objekten / Beziehungen werden Attribute zugeordnet.

- Ein Objekt hat für jedes Attribut eine gültige Attributausprägung, manchmal auch mehrere.

|

|

Vgl. für eine umfangreichere Darstellung https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php#Abschnitt3.4. |

|

Objektklasse |

|

Gleich aufgebaute Objekte, hier also Objekte mit denselben Attributen, also demselben Schlüssel und denselben beschreibenden Attributen werden zu Objektklassen zusammengefasst. Obige Attribute könnten dann eine Objektklasse Angestellte beschreiben. Ein einzelnes Objekt wäre dann z.B. Andrea Maier, geboren am 10.10. 2001, eingestellt am 20.12. 2022 mit der Personalnummer 1008. |

|

Anwendungsbereich erfassen und abgrenzen |

|

Will man also für die zu erstellende Datenbank den Anwendungsbereich erfassen und abgrenzen, muss man die darin vorkommenden Objektklassen mit ihren Attributen und die Beziehungen zwischen diesen identifizieren. |

|

Wie grenzt man Objektklassen voneinander ab. Hier hilft die Regel: Alle Objekte, die durch einen Schlüssel identifiziert und durch weitere Attribute beschrieben werden, gehören zusammen, stellen eine Objektklassedar. |

|

Hat man z.B. zu Angestellten folgende Attribute erhoben ... |

|

- Personalnummer (PersNr)

- Name

- Vorname (VNname)

- Datum der Einstellung (DatEinst)

- Geburtstag (GebTag)

- Bezeichnung der Abteilung (AbtBez), in der er oder sie arbeitet

- Leiter der Abteilung (AbtLeiter)

- Standort der Abteilung

|

|

... muss man erkennen, dass hier zwei Objektklassen vorliegen: |

|

- Die Objekte von Angestellte werden durch die PersNr identifiziert und durch Name, VName, DatEinst, GebTag und AbtBez beschrieben.

- Die Objekte Abteilungen erhalten den Schlüssel AbtBez und die beschreibenden Attribute AbtLeiter und Standort.

- Der Zusammenhang zwischen Angestellte und Abteilungen wird durch ein Attribut AbtBez bei den Angestellten festgehalten. Wir werden ein solches Attribut später Fremdschlüssel nennen.

|

|

Beziehungen |

|

Beziehungen sind hier wie folgt definiert: |

|

- Sie bestehen zwischen Objektklassen bzw. Objekten. Z.B., wenn es die Objektklassen Angestellte und Abteilungen gibt, dann gibt es die Beziehung Angestellte/r arbeitet in Abteilung.

- Sie beruhen auf Attributen, im obigen Beispiel wird dann z.B. die Personalnummer (1008) mit der Abteilungsbezeichnung (PW; Personalwesen) in Verbindung gestzt.

|

|

Für eine umfangreiche Darstellung vgl. https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php#Kapitel6. Für eine grundsätzliche Darstellung der Beziehungen in allen Modellierungsansätzen vgl. https://www.staud.info/Beziehungen/bz_t_1.php |

|

Genauso wie für Objekte werden auch für Beziehungen Klassen gebildet. Hier ist es aber meist so, dass mehr als ein Attribut für die Identifikation einer jeden Beziehung benötigt wird. |

|

|

|

3 Relationen |

|

|

|

3.1 Von Klassen zu Relationen |

|

Im nächsten Schritt wird nun jede der gefundenen Objekt- und Beziehungsklassen in einer Tabelle erfasst. Dies geschieht wie folgt: |

|

- die Attributsbezeichnungen stehen im Kopf der Spalten

- darunter folgen Zeile für Zeile die Attributsausprägungen, die ein Objekt bzw. eine Beziehung beschreiben, geordnet nach der Attributsanordnung in der Kopfzeile. Diese Zeilen werden in der relationalen Theorie Tupel genannt.

|

|

Betrachten wir das obige Beispiel der Objektklasse Angestellte. Die Tabelle kann (in einfacher und abstrahierter Form) so aussehen, wie unten angegeben. Eines der Attribute muss identifizierenden Charakter haben, hier ist es die Personalnummer. Es wird Schlüssel (der Relation) genannt und durch eine Raute gekennzeichnet (mehr dazu weiter unten). Für die Objektklasse Angestellte entsteht also eine Tabelle wie die folgende: |

|

Tabelle Angestellte |

|

| #PersNr |

Name |

VName |

DatEinst |

GebTag |

| 1001 |

Müller |

Karolin |

1.3.2010 |

14.5.1985 |

| 1010 |

Jäger |

Rolf |

1.10.1990 |

21.9.1959 |

| 1020 |

Wilkens |

Jenny |

1.1.2007 |

23.3.1970 |

| 1030 |

Forster |

Charles |

1.10.2010 |

31.7.1985 |

| 1005 |

May |

Lisa |

1.7.2009 |

21.9.1970 |

| 1040 |

Winter |

Angelika |

1.2.2007 |

17.9.1965 |

| 1007 |

Miller |

Igor |

1.5.2008 |

22.11.1962 |

| 1090 |

Stepper |

Rolf |

1.7.2013 |

15.4.1974 |

| |

Zur Schlüsselkennzeichnung: Ich nutze hier für die Kennzeichnung des Schlüssels einer Relation die Raute (#) und nicht die Unterstreichung, wie in der US-amerikanischen Literatur, weil die Unterstreichung in der relationalen Datenbanktheorie für Fremdschlüssel reserviert ist. Im übrigen erfolgt die Kennzeichnung des Schlüssels in der ER-Modellierung durch Unterstreichung. Somit hilft diese Festlegung, Missverständnisse zu vermeiden. |

|

Betrachten wir noch ein zweites Beispiel, die Objektklasse Abteilungen mit den Attributen: |

|

- Bezeichnung der Abteilung (AbtBez)

- Leiter der Abteilung (AbtLeiter)

- Standort der Abteilung

|

|

Hier ergibt sich folgende Tabelle |

|

Tabelle Abteilungen |

|

| AbtBez |

AbtLeiter |

Standort |

| PW |

Sommer |

München |

| IT |

Winter |

Ulm |

| RE |

Müller |

München |

| VB |

Stepper |

München |

| |

PW=Personalwesen, IT=Datenverarbeitung, RE=Rechnungswesen, VB=Vertrieb |

|

Nun noch die Objektklasse der Projekte. Für diese wird eine Bezeichnung (Bez), der Tag der Einrichtung (TagEinr), die Dauer und das Budget erfasst. |

|

Tabelle Projekte |

|

| Bez |

TagEinr |

Dauer |

Budget |

| LiefPortal |

1.10.2013 |

60 |

200 |

| Ind4p0 |

1.1.2014 |

48 |

600 |

| BPM |

1.4.2013 |

48 |

150 |

| |

Abschließend noch die Objektklasse PC. Sie beschreibt die imUnternehmen benutzten PCs. |

|

Tabelle PC |

|

| InvNr |

PCBez |

Typ |

| pc2012 |

HP xyz |

Desktop Büro |

| pc3015 |

Acer zyx |

Desktop Entwickler |

| Pc1414 |

HP Envy xxx |

Laptop |

| |

Genau solche Tabellen werden, wenn sie bestimmte Eigenschaften haben, Relationen genannt. Relationen sind also - auf dieser Ebene der Modellierung - nichts anderes als nach bestimmten Regeln gestaltete Tabellen, mit denen jeweils eine Objekt- oder Beziehungsklasse beschrieben wird. |

|

3.2 Eigenschaften und Darstellung von Relationen |

|

Folgendes sind die Eigenschaften, die eine Tabelle erfüllen muss, um zur Relation zu zu werden: |

|

|

(1) Jede Zeile (auch "Reihe" oder "Tupel") beschreibt ein Objekt (bzw. eine Beziehung), die Tabelle als Ganzes beschreibt die Objekt- oder Beziehungsklasse.

|

|

|

(2) In jeder Spalte steht als Kopf der Name eines Attributs, darunter stehen die Attributsausprägungen, die das jeweilige Objekt (die Beziehung) beschreiben.

|

|

|

(3) Eine Relation hat immer einen Schlüssel, der auch aus mehr als einem Attribut bestehen kann, und mindestens ein beschreibendes Attribut.

|

|

|

(4) Es gibt keine zwei identischen Tupel, d.h. jedes Tupel beschreibt ein anderes Objekt.

|

|

|

(5) Im Schnittpunkt jeder Zeile und Spalte wird genau eine Attributsausprägung festgehalten, nicht mehr. Dies macht die Tabelle zur ::i::flache Tabelle (Def.)::j::flachen Tabelle.

|

|

Zu 1: Dies ist am Anfang der Erstellung eines Datenmodells richtig. Später, wenn eventuelle Redundanzen in den Modellentwürfen beseitigt werden - Stichwort Normalisierung (vgl. die Kapitel 7 - 13 in [Staud 2021]) - werden die Attribute zu einem Objekt u.U. auf mehrere Relationen und damit auf mehrere Tupel verteilt. |

|

Zu 2: So wurden die Tabellen ja oben bereits eingeführt. |

|

Zu 3: Denn ein Schlüssel alleine hat nicht allzuviel Aussagekraft. |

|

Zu 4: Dies kann man auch mit der mathematischen Herleitung der relationalen Theorie begründen, vgl. [Staud 2006, Abschnitt 3.22]. Es genügt aber auch, sich klar zu machen, dass zwei Tupel einer Relation mit demselben Schlüssel und denselben Attributen keinen Sinn machen, denn sie beschreiben ja dasselbe Objekt bzw. die dieselbe Beziehung. |

|

Zu 5: Die letztgenannte Eigenschaft ist besonders wichtig in der relationalen Theorie und bereitet beim Aufbau einer Datenbank (bei der Erstellung des Datenmodells) auch einige Schwierigkeiten. Sie bedeutet konkret, dass eine Tabelle umorganisiert werden muss, wenn einem Objekt mehr als eine Ausprägung eines Attributs zugeordnet werden kann. Man spricht dann von Mehrfacheinträgen oder auch Wiederholungsgruppen (repeating groups).). Wäre z.B. in der folgenden Abbildung auch das Attribut BezProj (Projektbezeichnung) mitaufgeführt (Projekte, in denen die Angestellten mitarbeiten), könnten Mehrfacheinträge entstehen, wenn ein Angestellter in mehreren Projekten mitarbeitet. |

|

Die oben eingeführten Tabellen erfüllen alle diese Anforderungen und können deshalb als Relationen weiter geführt werden. |

|

Im Mittelpunkt: Flache Tabellen |

|

Auf diesen Relationen und nur auf ihnen beruht die relationale Theorie und auf diesem wiederum die Relationalen Datenbanksysteme (RDBS). Alle Objekt- und Beziehungsklassen werden durch Relationen erfasst und nur durch diese. |

|

Auch die relationalen Datenbanksysteme sind voll auf diesen Informationstyp zugeschnitten. Sie besitzen Befehle zum Einrichten dieser Relationen, zum Festlegen der Attribute usw. Sie erlauben dann, Relationen miteinander zu verknüpfen und auszuwerten, usw. |

|

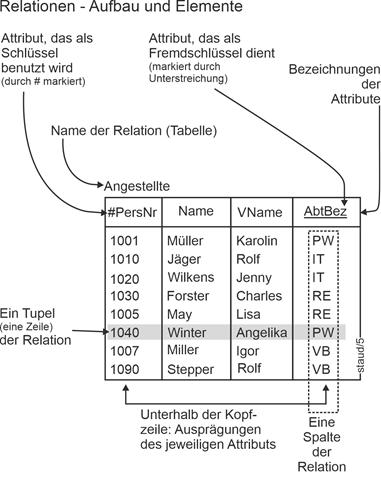

Die folgende Abbildung zeigt, wie Relationen als Tabellen dargestellt werden können und wie sie aufgebaut sind. Zu jeder Relation gehört eine Bezeichnung, hier Angestellte. In der obersten Zeile stehen die Bezeichnungen der Attribute. Hier sind schon mal Schlüssel (identifizierendes Attribut) und Fremdschlüssel markiert, sie werden unten erläutert. In den Zeilen darunter stehen die Ausprägungen der in der Kopfzeile angegebenen Attribute. Diese Zeilen werden in der relationalen Theorie Tupel genannt. Somit beschreibt ein Tupel ein Objekt oder eine Beziehung (vgl. dazu den nächsten Abschnitt). Die Attribute, die Fremdschlüssel sind, dienen zur Verknüpfung, vgl. die Definition oben und die genauere Darstellung im nächsten Abschnitt. |

|

Darstellung 1: didaktisch motivierte grafische Darstellung |

|

|

|

Abbildung 3.2-1: Aufbau von Relationen. |

|

Abteilungen:

PW: Personalwesen

IT: Information Technologie (EDV)

RE: Rechnungswesen

VB: Vertrieb

Attribute:

PersNr: Personalnummer

VName: Vorname

AbtBez: Abteilungsbezeichnung |

|

Darstellung 2: textliche Darstellung |

|

Neben dieser grafischen Darstellung wird für Relationen auch die folgende textliche Schreibweise benutzt: |

|

Relationenname (#A1, A2, A3, ...) |

|

Dabei stehen A1, A2 usw. für die Attribute der Relation. Die Raute kennzeichnet das Schlüsselattribut, die Unterstreichung den Fremdschlüssel. Für das Beispiel oben also: |

|

Angestellte (#PersNr, Name, VName, ..., AbtBez) |

|

Mehrere Attribute im Schlüssel. Es kommt vor, dass der Schlüssel einer Relation aus mehreren Attributen besteht, z.B. bei bestimmten Beziehungen (vgl. dazu den nächsten Abschnitt). Dann werden die Schlüsselattribute (hier A1 und A2) in Klammern gefasst: |

|

Relationenname (#(A1, A2), A3, A4, ...) |

|

SQL. Soll ein Attributsnamen um die Angabe seiner Relation ergänzt werden (z.B. in SQL, wo es teilweise unabdingbar ist), wird der Relationenname voran gestellt: |

|

Relationenname.Attributname |

|

Also z.B. Angestellte.Name oder Abteilungen.AbtLeit. |

|

Hier nun alle obige Relationen zum Anwendungsbereich Angestellte in dieser textlichen Darstellungsweise: |

|

Angestellte (#PersNr, Name, VName, DatEinst, GebTag) |

|

Abteilungen (#AbtBez, AbtLeiter, Standort) |

|

Projekte (#Bez, TagEinr, Dauer, Budget) |

|

PC (#InvPC, PCBez, Typ) |

|

Die Schlüssel bedeuten: |

|

- PersNr: Personalnummer

- AbtBez: Kurzbezeichnung der Abteilung

- InvPC: Inventarnummer des PC

- Bez: Bezeichnung des Projekts

|

|

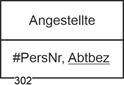

Darstellung 3: Korrekte grafische Darstellung von Relationen in Datenmodellen |

|

Die eigentliche grafische Darstellungsweise für Relationen in Datenmodellen ist wie in der folgenden Abbildung angegeben. In einem Rechteck wird in der oberen Hälfte der Relationenname angegeben, darunter die Schlüssel und Fremdschlüssel (und nur diese). Diese Darstellung wird benötigt, wenn ganze Datenmodelle (also viele Relationen mit ihren Verknüpfungen) dargestellt werden sollen (vgl. hierzu Kapitel 7 bis 13 und insbesondere die zahlreichen Beispiele in den Kapiteln 16 und 17 von [Staud 2021]; Auszüge: https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php). |

|

Fremdschlüssel dienen der Verknüpfung verschiedener Relationen miteinander und sind deshalb von großer Bedeutung in der relationalen Modellierung. Sie werden im nächsten Kapitel erläutert. |

|

|

|

Abbildung 3.2-2: Grafische Darstellung von Relationen |

|

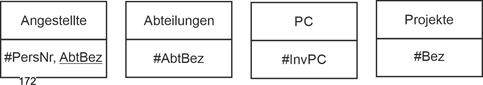

Beispiele aus dem Anwendungsbereich Angestellte |

|

In dem in diesem Abschnitt eingeführten Beispiel soll es um den Anwendungsbereich Angestellte eines Unternehmens (in vereinfachter Form) gehen. Hier die grafische Darstellung der vier Relationen. |

|

|

|

Abbildung 3.2-3: Relationen aus dem Anwendungsbereich Angestellte |

|

Soweit die Relationen des Beispiels und ihre Darstellung. Die folgende Tabelle fasst die Grundbegriffe zu Relationen zusammen. Dabei sind die Begriffe der datenbanktheoretischen Diskussion um die informellen Begriffe ergänzt, soweit solche existieren. |

|

Relationale Begrifflichkeit |

|

| Informell |

Formell |

Englisch |

| Tabelle |

Relation |

Table |

| Zeile |

Tupel |

row, tuple |

| Eigenschaft - Bezeichnung |

Attribut(sname) |

attribute |

| Eigenschaft - Ausprägung |

Attributsausprägungen |

domain |

| |

3.3 Warum werden diese Tabellen Relationen genannt? |

|

Im Deutschen wird Relation mit Beziehung assoziiert. Deshalb verwechseln einige Autoren hier die Tabellenbezeichnung mit der relationalen Verknüpfung, die ja auch eine Beziehung darstellt. In der relationalen Datenbanktheorie bezeichnet Relation aber die oben beschriebenen Tabellen. Das kommt von den Urhebern der relationalen Theorie, Codd und Date. Nehmen wir den Begriff relationship als Anknüpfungspunkt, dann war die Idee auszudrücken, dass die Attribute einer Relation in einer engen Beziehung stehen. Sie beschreiben jeweils ein Objekt bzw. ein Tupel. |

|

Relationen sind insbesondere nicht die relationalen Verknüpfungen zwischen den Tabellen, wie es in der populären Literatur oft ausgeführt wird. |

|

Vgl. zu den Urhebern der relationalen Datenbanktheorie beispielhaft: |

|

Codd 1970

Codd, E. F. A relational model of data for large shared data banks, in: Communication ACM, ACM, Vol. 13, No. 6, S. 377-387, Juni 1970 |

|

Date 1990

Date, C.J.: An Introduction to Database Systems. Volume I (5. Auflage), Reading u.a. 1990 |

|

3.4 Attribute und funktionale Abhängigkeiten |

|

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Relation Aufträge, die ganz normale kaufmännische Aufträge erfasst und die folgenden Aufbau hat: |

|

Aufträge (#(AuftrNr, PosNr), AuftrDatum, KuNr, KuName, ProdNr, ProdBez, Menge) |

|

AuftrNr: Auftragsnummer

PosNr: Positionsnummer

KuNr: Kundennummer

AuftrDatum: Auftragsdatum

KuName: Kundenname

ProdNr: Produktnummer

ProdBez: Produktbezeichnung

Menge: Anzahl Artikel je Position |

|

Attribute können unterschiedliche Rollen in relationalen Datenmodellen einnehmen und sie stehen untereinander in Beziehung. Im einzelnen: |

|

- ::i::Schlüssel (Definition)::j::Sie können die einzelnen Tupel identifizieren. Dann werden sie Schlüssel genannt. Gibt es mehrere Schlüssel, ist einer der Primärschlüssel. Schlüssel können auch aus mehreren Attributen zusammengesetzt sein.

- ::i::Schlüsselattribut (Definition)::j::Falls sie Teil eines zusammengesetzten Schlüssels sind, werden sie Schlüsselattribute(SA) genannt

- ::i::Nichtschlüsselattribut (Definition)::j::Attribute, die nicht Teil eines Schlüssels sind, werden Nichtschlüsselattribute(NSA) genannt

- ::i::Determinante::j::Attribute können voneinander funktional abhängig sein. Dies bedeutet, dass von einem Attribut (z.B. Personalnummer) auf ein anderes (Name) geschlossen werden kann. Jedes Attribut, von dem andere funktional abhängig sind, wird Determinante (D) genannt.Im obigen Beispiel Angestellte wäre also Personalnummer die Determinante, weil jeder Schlüssel auch eine Determinante ist. Aber natürlich gibt es auch Determinanten, die keine Schlüssel sind. Dazu gleich mehr.

|

|

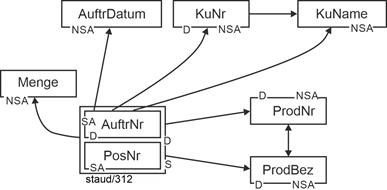

Stellt man die Attribute einer Relation als beschriftete Rechtecke dar und trägt die funktionalen Abhängigkeiten als Pfeillinie zwischen den Attributen ein, entsteht eine Abbildung wie die folgende, die sehr viel zur inneren Struktur der Relation aussagt. Sie wird FA-Diagramm genannt. In der Abbildung wurden zusätzlich noch die Rollen der Attribute vermerkt. |

|

|

|

Abbildung 3.4-1: Funktionale Abhängigkeiten der Relation Aufträge |

|

S: Schlüssel

SA: Schlüsselattribut

NSA: Nichtschlüsselattribut

D: Determinante |

|

3.5 Volle und nicht-volle funktionale Abhängigkeit |

|

Wenn die Determinante aus mehreren Attributen besteht und wenn darin Attribute sind, die man für die Betrachtung einer bestimmten funktionalen Abhängigkeit nicht benötigt, dann ist die funktionale Abhängigkeit eine nicht volle. |

|

Umgekehrt: Sind alle Attribute der Determinante für die betrachtete funktionale Abhängigkeit nötig, spricht man von einer vollen funktionale Abhängigkeit. |

|

Beispiel: |

|

Betrachten wir die Relation Aufträge(#AuftrNr, KuNr, KuName, Ort). |

|

- Funktionale Abhängigkeit: (AuftrNr, KuNr) => KuName

|

|

Hier liegt eine nicht volle funktionale Abhängigkeit vor, da KuNr allein schon ausreicht, um KuName zu bestimmen. AuftrNr wird dafür nicht benötigt. |

|

- Funktionale Abhängigkeit: (AuftrNr) => AuftrDatum

|

|

Dies ist eine volle funktionale Abhängigkeit, da AuftrNr allein notwendig und hinreichend ist, um AuftrDatum zu bestimmen. |

|

Vgl. [Staud 2021, Kapitel 8] für eine ausführliche Darstellung (https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php#Kapitel9). |

|

3.6 Anomalien |

|

Wir betrachten hier nochmals die Relation Aufträge: |

|

Aufträge (#(AuftrNr, PosNr), AuftrDatum, KuNr, KuName, ProdNr, ProdBez, Menge) |

|

Relationen können eine ordentlich aussehende Tabelle darstellen und doch fehlerhafte Strukturen aufweisen. Dies rührt daher dass die in Abschnitt 2.2 definierten Regeln für korrekte Relationen nicht beachtet werden. Dies wird mit der oben schon angeführten Relation Aufträge erläutert, die zur Veranschaulichung mit erfundene Daten befüllt wurde. |

|

Diese Relation hält Informationen zu Aufträgen fest. Die AuftrNr identifiziert den Auftrag, die PosNr die einzelnen Positionen eines Auftrags. Jede Position bezieht sich auf ein Produkt, das durch ProdBez(eichnung) benannt und zusätzlich durch die ProdNr identifiziert wird. Menge gibt an, wieviele Produkte in der Position aufgeführt sind. Das Attribut KuNr identifiziert den Kunden, auf den sich der Auftrag bezieht. Die Kundennamen (KuName) sind nicht eindeutig. |

|

Aufträge_1NF |

|

| AuftrNr |

PosNr |

ProdNr |

ProdBez |

Menge |

AuftrDatum |

KuNr |

KuName |

| 0001 |

1 |

9901 |

Laser Dru x |

1 |

30.06.22 |

1700 |

Müller |

| 0001 |

2 |

9910 |

Toner xyz |

3 |

30.06.22 |

1700 |

Müller |

| 0001 |

3 |

9905 |

Papier abc |

5.000 |

30.06.22 |

1700 |

Müller |

| 0010 |

1 |

9905 |

Papier abc |

30.000 |

01.07.24 |

1201 |

Sammer |

| 0010 |

2 |

9910 |

Toner xyz |

1 |

01.07.24 |

1201 |

Sammer |

| 0011 |

1 |

9901 |

Laser Dru x |

1 |

02.07.25 |

1600 |

Stanzl KG |

| 0011 |

2 |

9911 |

Tintenpatr x |

20 |

02.07.25 |

1600 |

Stanzl KG |

| 0011 |

3 |

9905 |

Papier abc |

5.000 |

02.07.25 |

1600 |

Stanzl KG |

| 0011 |

4 |

9906 |

InkJet-Dru y |

2 |

02.07.25 |

1600 |

Stanzl KG |

| 0012 |

1 |

9998 |

z-Bildschirm |

1 |

04.07.23 |

1900 |

Max OHG |

| ... |

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schlüssel: #(AuftrNr, PosNr) |

|

Schlüssel der Relation. Es ist unschwer zu erkennen, dass die beiden Attribute AuftrNr und PosNr den Schlüssel der Relation darstellen, weil mit den Ausprägungen dieser Attribute jedes Tupel (jede Zeile) eindeutig identifiziert werden kann. |

|

Betrachten wir nun die Defizite dieser Relation. Die folgenden drei Anomalien wurden in der Literatur beschrieben: Aktualisierungsanomalie, Einfügeanomalie und Löscheanomalie. |

|

Aktualisierungsanomalie |

|

Eine Aktualisierung, mehrere zu ändernde Tupel. Eine sogenannte Aktualisierungsanomalie liegt vor, wenn die Änderung einer Information dazu führt, dass in mehreren Tupeln die Ausprägung des entsprechenden Attributs verändert werden muss. Dies ist grundsätzlich unerwünscht. Es hat bei der Aktualisierung des Werts die Konsequenz, dass die Zahl der zu ändernden Tupel im Vornehinein unbekannt ist. Unter Umständen muss die gesamte Relation durchsucht werden. |

|

Ursache für eine solche Struktur ist, dass eine bestimmte Information mehrfach in der Datenbank abgespeichert ist. Im obigen Beispiel: Werden die Produktbezeichnungen geändert, indem z.B. der Produktnummer 9901 statt "Laser Dru(cker) x" jetzt "HP Laser Dru Serie 5" zugeordnet wird, dann muss die Prdouktbezeichnung nicht nur in einem Tupel, sondern in mehreren geändert werden. Dies führt leicht dazu, dass die eine oder andere Stelle vergessen wird. |

|

Gleiches gilt für das AuftrDatum. Müssen wir dieses aus irgendwelchen Gründen ändern, muss dies mehrfach geschehen. Auch die Kundennamen weisen diese Eigenschaft auf. Ändert sich der Kundenname des Kunden 1700 von "Müller" nach "Müller amp; Paul", sind bei der Aktualisierung wieder mehrfache Änderungen nötig. |

|

Es ist klar, wodurch diese Anomalie verursacht ist. Durch einen Verstoß gegen die oben angeführte zentrale Regel des Datenbankentwurfs, wonach die Datenbank so zu gestalten ist, dass jede Information nur an einer Stelle gespeichert wird. |

|

Einfügeanomalie |

|

Einfügbarkeit gefährdet. Redundanzen bereiten auch Schwierigkeiten beim einfachen Einfügen von Daten, dies führt zur Einfüge-Anamolie. Eine solche liegt vor, wenn ein neues (noch) unvollständiges Tupel nicht in die Relation eingetragen werden kann, z.B. weil unter den fehlenden Attributen ein Schlüsselattribut ist oder ein Fremdschlüssel. Diese Anomalie beruht also auch auf der oben dargelegten Festlegung, dass ein Tupel in die Relation nur eingetragen werden darf, wenn die Ausprägungen für die Schlüsselattribute (die Attribute, die den Schlüssel ausmachen) vorhanden sind (vgl. Abschnitt 5.9 zur Forderung nach Objektintegrität). |

|

Im obigen Beispiel: Nehmen wir neue Produkte mit ProdNr und ProdBez auf, so können wir sie in der Relation erst erfassen, wenn wir zumindest einen Auftrag mit Positionsnummer haben, in dem sie erscheinen. Sonst wäre eine Erfassung nicht möglich, da ja kein Schlüsselattribut vorliegen würde. Ähnlich gilt für das AuftragsDatum. Es kann erst erfasst werden, wenn die erste Position des Auftrags bekannt ist. Gleiches gilt für KuNr und KuName. |

|

Verschmelzung von Objekten, Objektklassen. Die Ursache für diese Anomalie liegt darin, dass in obiger Relation mehrere verschiedene "Dinge" zusammen beschrieben werden: die Objektklassen Aufträge, Produkte und Kunden, sowie die Beziehungsklasse Aufträge-Kunden. Diese Strukturschwäche wird mit Hilfe des Konzepts der funktionalen Abhängigkeit gelöst (vgl. das nächste Kapitel). |

|

Löscheanomalie |

|

Probleme beim Löschen. Die letzte Anomalie beschreibt Schwierigkeiten, die aus den Redundenzen beim Löschen von Datensätzen auftreten. Von einer Löscheanomalie wird gesprochen, wenn beim Löschen einer Information, die nur einen Teil des Tupels betrifft, auch die übrigen Attributswerte verloren gehen. Im obigen Beispiel: Löscht man den Auftrag 0012, der nur eine Position hat, geht auch die Information verloren, dass z-Bildschirme die Produktnummer 9998 haben. |

|

Wiederum liegt die Ursache in der Vermischung mehrerer Objekt- und Beziehungsklassen in einer Relation. |

|

Ziel |

|

Ordnung in den "Attributshaufen". Was ist das Ziel bei der Erkennung und Beseitigung der Anomalien? Selbst dieses sehr einfachen Beispiele machen deutlich, wohin die drei Anomalien zielen: sie dienen zur Klärung, welche Attribute am besten zusammen erfasst werden und welche besser getrennt werden. Sie bringen also Ordnung in den zu Beginn jeder Modellierung entstehenden "Attributs- und Merkmalshaufen", der sog. Universalrelation. |

|

Während die 1NF dazu führte, dass die Attribute zusammen bleiben, deren Ausprägungen so den Objekten zugeordnet werden können, dass je genau eine Ausprägung mit den anderen kombiniert wird, liegt hier eine andere Situation vor. Hier geht es darum, die Attribute zusammenfassen, die zusammen mit einem Schlüssel einen "homogenen" Block bilden, indem sie genau die vom Schlüssel identifizierten Objekte beschreiben und keine anderen. |

|

Dies wird erreicht durch Beseitigung der Redundanz, die in solchen Relationen angelegt ist. Deren Beseitigung klärt auch die Anordnung der Attribute in der Relation. Ein sehr hilfreiches Mittel für die Klärung der inneren Struktur von Relationen sind die sog. funktionalen Abhängigkeiten, die im nächsten Kapitel betrachtet werden. |

|

3.7 Wie geht es weiter? |

|

Das Festlegen der Relationen ist der erste wichtige Schritt. Danach ist noch folgendes zu leisten: |

|

|

(1) Flache Tabellen herbeiführen. D.h., sicherstellen, dass für jede Ausprägung des Schlüssels genau eine Ausprägung bei jedem Nichtschlüsselattribut (NSA) vorhanden ist. Oben wurde beschrieben, wie die ersten Entwürfe von Relationen entstehen. Beispiel: Angestellte mit #PersNr und Name, Vorname. Projektmitarbeit mit #(PersNr, ProjBez), Beginn, Rolle. Bei jeder solchen Zusammenstellung zu Relationen ist sicherzustellen, dass für jeweils eine Ausprägung des Schlüssels genau eine Ausprägung bei jedem Nichtschlüsselattribut vorhanden ist. Denn: Ein Attribut hat in relationalen Datenbanken pro Objekt nur genau eine Ausprägung. Das bringt die Relationen in die erste Normalform (1NF).

|

|

|

(1) Sicherstellen, dass die für eine Relation ausgewählten Attribute wirklich alle Objekte oder Beziehungen der Relation beschreiben. D.h.: Das Attribut muss auf alle anwendbar sein, so dass keine semantisch bedingten Leereinträge (vgl. [Staud 2021, S. 183f]) auftreten. Beispiel: ProgrSpr (beherrschte Programmiersprache) in einer Datenbank zu Angestellten, in der auch Nicht-Programmierer erfasst sind.

|

|

|

(3) Die durch obige Schritte entstehenden Beziehungen (Schlüssel-/Fremdschlüssel-Beziehungen) präzisieren. Wegweisend ist hierfür die grundsätzliche Regel: Alle Relationen sind (zumindest lose miteinander verknüpft. Diese bedeutet nicht, dass jede Relation mit allen anderen direkt verbunden ist, sondern, dass jede Relation mit dem Gesamtmodell verknüpft sein muss.

|

|

|

(4) Gefundene Relationen hinsichtlich der weiteren Normalformen präzisieren. Dabei entstehen i.d.R. weitere Schlüssel-/Fremdschlüssel-Beziehungen. Die Zerlegungen im Rahmen der Normalisierung dürfen zu keinem Informationsverlust führen. D.h., es ist immer darauf zu achten, dass durch relationale Verknüpfungen entlang von Schlüsseln und Fremdschlüsseln die in der Ausgangsrelation vorhandene Information erhalten bleibt.

|

|

|

(5) Weitere Beziehungen klären und im Datenmodell anlegen. Dies betrifft semantisch begründete Beziehungen, die sich nicht direkt aus der Attributkonstellation oder der Methode ergeben.

|

|

|

(6) Muster Generalisierung / Spezialisierung (Gen/Spez) erkennen und anlegen.

|

|

|

(7) Weitere Muster (Einzel/Typ, Aggregation, Komposition) abklären und anlegen.

|

|

|

(8) Zeitliche Aspekte klären und modellieren, auch die in der Anforderung vergessenen.

|

|

Die Methoden und Vorgehensweisen dafür werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. |

|

4 Muster überall |

|

Mit Mustern sind hier solche gemeint, die sich in relationalen Datenmodellen ergeben. Dabei können Muster, die sich durch die Methode und Muster, die sich aus der Semantik des Anwendungsbereichs ergeben, unterschieden werden. |

|

Methodische Muster - "Methode sucht Syntax" |

|

Das sind z.B. solche, die sich aus den Normalformen ergeben. Deren Realisierung führt sehr oft zu Zerlegungen, die realisiert und bewältigt werden müssen. So muss z.B. eine neue weitere Relation erstellt werden, wenn in der Ausgangsrelation Mehrfacheinträge vorliegen. Grundlage sind die relationalen Verknüpfungen, von 1:1- bis zu n:m-Beziehungen. Vgl. für eine vertieftere Darstellung Kapitel 5 in [Staud 2021] und |

|

www.staud.info/rm2/rm_t_1.htm#Kapitel6 |

|

Semantische Muster - "Semantik sucht Syntax" |

|

Das sind solche, die sich aus der Erfassung und Modellierung semantischer Beziehungen ergeben. Z.B. Angestellte arbeiten in Abteilungen, Angestellte haben zugeordnete PCs, Dozenten halten Vorlesungen. Auch diese werden über die relationalen Verknüpfungen realisiert. Vgl. für eine grundsätzliche Darstellung der Umsetzung von Beziehungen in Datenmodellen |

|

https://www.staud.info/Beziehungen/bz_t_1.php |

|

|

|

|

|

5 Beziehungen und Kardinalitäten |

|

In den folgenden Kapiteln wird gezeigt, dass im Rahmen der Datenmodellierung zahlreiche einzelne Relationen entstehen, die miteinander in Beziehung stehen und die im Rahmen von Auswertungen u.U. miteinander verknüpft werden müssen. Die methodischen Grundlagen dafür werden hier erläutert. |

|

Die Beziehungen sind hier Beziehungen zwischen den Tupeln verschiedener Relationen. Diese werden durch Schlüssel-/Fremdschlüssel - Kombinationen ausgedrückt. Dabei werden folgende Wertigkeiten unterschieden: |

|

- 1:1. Ein Tupel der einen Relation steht mit einem der anderen in Beziehung. Beispiel: Rechnungen und Kunden.

- 1:n. Ein Tupel der einen Relation steht mit mehreren der anderen in Beziehung. Beispiel: Rechnungsköpfe und Rechnungspositionen.

- N:m. Ein Tupel der einen Relation steht mit mehreren der anderen in Beziehung und umgekehrt. Beispiel: Projekte und Angestellte.

|

|

Diese Wertigkeiten werden Kardinalitäten genannt. |

|

Hier werden sie im folgenden noch präzisiert, indem angegeben wird, ob auch eine optionale Teilhabe möglich ist und wieviele maximal teilhaben. Diese Min-/Max-Angaben sind datenbanktechnisch sinnvoll, weil dadurch die Semantik des jeweiligen Ausschnitts besser beschrieben wird. Sie bestehen aus zwei durch ein Komma getrennten Werten, bei denen der erste Wert die minimale Teilhabe und der zweite Wert die maximale Teilhabe ausdrückt. Diese Notaiton ist der objektorientierten Theorie entlehnt. |

|

Dabei entstehen dann folgende Varianten für die Beziehungswertigkeiten: |

|

Für die Kardinalität 1:1 |

|

- 1,1 : 1,1

- 0,1 : 1,1

- 1,1 : 0,1

- 0,1 : 0,1

|

|

Für die Kardinalität 1:m |

|

- 1,1 : 1,n

- 0,1 : 1,n

- 1,1 : 0,m

- 0,1 : 0,n

|

|

Für die Kardinalität n:m |

|

- 1,n : 1,m

- 0,n : 1,m

- 1,n : 0,m

- 0,n : 0,m

|

|

|

|

5.1 Kardinalität 1:1 |

|

Mehr dazu in [Staud 2021, Abschnitt 5.3] und https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php#Kapitel6 |

|

Ist die Semantik so, dass ein Tupel der einen Relation mit einem der anderen verknüpft ist und umgekehrt, dann liegt die Kardinalität 1:1 vor. Als Beispiel können aus einer Personaldatenbank die Relationen Angestellte und PC genommen werden, wenn durch die Semantik festgelegt ist, dass jeder Mitarbeiter nur genau einen PC zugewiesen bekommt und jeder PC von nur einem Mitarbeiter genutzt wird. |

|

Auch hier kann durch die Min-/Max-Angaben präzisiert werden: |

|

- 1,1 : 1,1 bedeutet, dass jedes Tupel der einen Relation mit genau einem der anderen verknüpft wird und umgekehrt (Angestellte - Adressen).

|

|

Im Beispiel: Ein Angestellter bekommt genau einen PC zugewiesen und jeder PC ist nur einem Angestellten zugeordnet. |

|

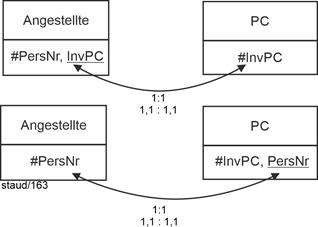

Die relationale Theorie lässt dafür zwei Lösungen zu, die in der folgenden Abbildung angegeben sind. Eine der beiden Relationen "liefert" ihren Schlüssel als Fremdschlüssel in die andere. Damit ist die Semantik und die Verknüpfung korrekt in der Datenbank verankert. Hier die grafische Darstellung. |

|

|

|

Abbildung 5.1-1: Zwei methodisch gleichwertige Lösungen für:

Kardinalität 1:1 mit Min-/Max-Angaben 1,1 : 1,1 |

|

Nun die weiteren Varianten: |

|

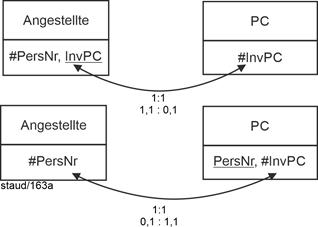

- 1,1 : 0,1 oder 0,1 : 1,1 bedeutet, dass von der Relation mit dem optionalen Attribut (Minimum 0) der Schlüssel als Fremdschlüssel in die andere Relation kommt.

|

|

Im Beispiel: Falls nicht jeder PC einen Angestellten zugewiesen bekommt, wird InvPC zum Fremdschlüssel in Angestellte. Falls nicht jeder Angestellte einen PC hat, wird PersNr zum Fremdschlüssel in PC. Vgl. die folgende Abbildung für die grafische Realisierung. |

|

|

|

Abbildung 5.1-2: Kardinalität 1:1 mit Min-/Max-Angaben 0,1 : 1,1 oder 1,1 : 0,1 |

|

Die letzte Variante: |

|

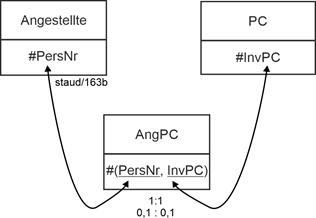

- 0,1 : 0,1 bedeutet, dass in beiden Relationen die Teilnahme an der Beziehung optional ist. Die relationale Theorie verlangt dafür die Einrichtung einer eigenen Relation mit einem aus den Schlüsseln der beiden Relationen bestehenden Schlüssel.

|

|

Im Beispiel: Die neue Relation AngPC (Angestellte/PC) erhält den Schlüssel #(PersNr, InvPC). Jeder Fremdschlüssel stellt die Verbindung zu der Relation her, in der er Schlüssel ist. Vgl. die folgende Abbildung für die grafische Realisierung. |

|

|

|

Abbildung 5.1-3: Kardinalität 1:1 mit Min-/Max-Angaben 0,1 : 0,1 |

|

Zu vermeidende Fehlerquelle: Obiges ist keine Verbindungsrelation, wie sie weiter unten bei n:m-Beziehungen entsteht. |

|

5.2 Kardinalität 1:n |

|

Vgl. https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php#Abschnitt6.5 für eine vertiefte Darstellung. |

|

1,1 : 1,n. Die erste Variante ist der Fall, an den man denkt, wenn man die Kardinalität 1:n wahrnimmt. In der Realität ist sie aber eher die Ausnahme. Bei ihr nimmt jedes Tupel der beiden Relationen an der Beziehung teil. |

|

Im Beispiel Abteilungen / Angestellte bedeutet dies - durchaus nachvollziehbar - dass jede Abteilung Angestellte hat (mindestens eine/n) und jede/r Angestellte in einer Abteilung ist. Dementsprechend kann der Schlüssel von Abteilungen in der Angestelltenrelation hinterlegt werden: |

|

Abteilungen (#AbtBez, AbtLeiter, Standort) |

|

Angestellte (#PersNr, Name, VNname, DatEinst, GebTag, AbtBez) |

|

Umgekehrt geht dies nicht. Der Schlüssel von Angestellte in Abteilungen würde zu Mehrfacheinträgen führen, was für relationale Datenmodelle verboten ist. Die folgende Abbildung zeigt die Umsetzung in ein Datenmodell. |

|

|

|

Abbildung 5.2-1: Relationale Verknüpfung für Abteilungen / Angestellte und die Min-/Max-Angaben 1,n : 1,1 |

|

Kardinalität: 1:n

Min-/Max-Angaben: 1,n : 1,1

Semantik:

- Eine Abteilung hat mindestens einen Angestellten.

- Ein Angestellter ist genau einer Abteilung zugeordnet. |

|

1,1 :0,n. Diese Variante bedeutet, dass der Fremdschlüssel in der Relation mit Pflichtteilnahme hinterlegt werden muss. Dies ist dann die, von der jedes Tupel genau eine Beziehung eingeht. Sie bedeutet in diesem Beispiel, dass es Abteilungen gibt, denen (noch) keine Angestellten zugeordnet sind, z.B. weil sie zwar eingerichtet aber noch nicht mit Personal ausgestattet wurden. Andererseits nehmen alle Angestellten an der Beziehung teil. Deshalb kann die Umsetzung hier genauso wie im vorigen Fall sein. |

|

0,n : 1,1. Neue Relation. Diese Variante bedeutet, dass der Fremdschlüssel in der Relation hinterlegt werden müsste, bei der jedes Tupel eine mehrfache Beziehung eingehen könnte. Dies ist aber nicht möglich, weil dabei Mehrfacheinträge entstehen würden. Damit ergibt sich hier die Notwendigkeit für die relationale Beziehung eine neue Relation (Abteilungszughörigkeit; AbtZug) einzurichten. |

|

0,1 : 0,n. Genau dasselbe gilt für die Variante 0,1 : 0,n. Sie bedeutet ja, dass der Fremdschlüssel in keiner der beiden Relationen untergebracht werden kann, da es dann in beiden Fällen Tupel gäbe, bei denen der Fremdschlüssel keinen Eintrag haben könnte und ein Fall sowieso wegen drohender Mehrfacheinträge nicht in Frage kommt. Also auch hier die neue Relation. Für beide obigen Fälle ergibt sich damit die folgende Lösung. |

|

Abteilungen (#AbtBez, AbtLeiter, Standort) |

|

Angestellte (#PersNr, Name, VNname, DatEinst, GebTag) |

|

AbtZug (#(AbtBez, PersNr)) |

|

Die neue Relation hat einen zusammengesetzten Schlüssel, bestehend aus den zwei Fremdschlüsseln. Die folgende Abbildung zeigt das dabei entstehende kleine Datenmodell. |

|

|

|

Abbildung 5.2-2: Relationale Verknüpfung für Abteilungen / Angestellte und die Min-/Max-Angaben 0,1 : 1,n sowie 0,1 : 0,n |

|

Kardinalität: 1:n

Min-/Max-Angaben: 0,1 : 1,n oder 0,1 : 0,n.

Semantik 0,1 : 1,n:

- Einer Abteilung ist kein Angestellter, einer oder es sind mehrere zugewiesen.

- Ein Angestellter ist keiner oder genau einer Abteilung zugewiesen.

Semantik 0,1 : 0,n:

- Einer Abteilung ist ein Angestellter zugewiesen oder mehrere ("mindestens einer").

- Ein Angestellter ist keiner oder genau einer Abteilung zugewiesen |

|

5.3 Umsetzung von n:m |

|

Vgl. https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php#Abschnitt6.6 für eine vertiefte Darstellung. |

|

Eine Kardinalität von n:m bedeutet, dass mehrere Tupel der einen Relation mit mehreren der anderen in Beziehung stehen und dies in beide Richtungen. |

|

Realisierung der Verknüpfung durch eine Verbindungsrelation |

|

Die Lösung besteht hier immer aus der Einrichtung einer neuen Relation, da jede Übernahme eines Schlüssels in die andere Relation zu Mehrfacheinträgen führen würde. In der neuen Relation, die Verbindungsrelation genannt wird, sind die beiden Schlüssel der zu verknüpfenden Relationen zusammen Schlüssel und dabei einzeln jeweils Fremdschlüssel. Hier ergibt die Betrachtung der verschiedenen Min-/Max-Angaben keine Notwendigkeit für spezielle Lösungen. In allen Varianten leistet die Verbindungsrelation die problemfreie Verknüpfung. |

|

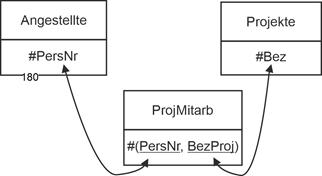

Beispiel Projektmitarbeit. So bei einer Beziehung "Projektmitarbeit" zwischen Angestellten und Projekten einer Organisation. Ein Angestellter kann in mehreren Projekten mitarbeiten, ein Projekt kann mehrere Angestellte zugewiesen haben: |

|

Angestellte (#PersNr, Name, VNname, DatEinst, GebTag) |

|

Projekte (#Bez, TagEinr, Dauer, Budget) |

|

Die Verbindungsrelation ergibt sich wie folgt: |

|

ProjMitarb (#(PersNr, BezProj)) |

|

Zusammen mit den Ausgangsrelationen ergibt sich ein kleines Datenmodell, das die n:m-Beziehung in allen Min-/Max-Varianten erfasst. |

|

|

|

Abbildung 5.3-1: Relationale Verknüpfung für Angestellte / Projekte und die Kardinalität n:m |

|

Zur Verdeutlichung hier die konkrete Semantik: |

|

1,n : 1,m: Eine Angestellte ist mindestens einem Projekt zugeordnet. Ein Projekt hat mindestens einen zugewiesenen Angestellten. |

|

1,n : 0,n: Eine Angestellte ist keinem, einem oder mehreren Projekten zugewiesen. Ein Projekt hat mindestens einen zugewiesenen Angestellten. |

|

0,n : 1,m: Eine Angestellte ist mindestens einem Projekt zugeordnet. Ein Projekt hat keinen, einen oder mehrere zugewiesene Angestellte. |

|

0,n : 0,m: Eine Angestellte ist keinem, einen oder mehreren Projekten zugewiesen. Ein Projekt hat keinen, einen oder mehrere zugewiesene Angestellte. |

|

Der Schlüssel ist hier immer aus zwei Attributen zusammengesetzt. Für jedes Tupel müssen beide Attribute Einträge haben. |

|

6 Normalformen |

|

In diesem Kapitel geht es um die Optimierung des ersten Entwurfs bzgl. der Vorgaben der relationalen Theorie. Dabei entstehen Zerlegungen von Relationen, die durch die Methode bedingt sind, also methodische Muster. Da meist der Wunsch besteht, die Daten auch in bestimmten Auswertungssituationen wieder zusammenzuführen, werden Verknüpfungen angelegt. Dies erfolgt über Schlüssel und Fremdschlüssel. |

|

Bei den Relationen werden jetzt auch die erreichten Normalformen angegeben. Z.B. Angestellte_1NF, Angestellte_2NF usw. oder auch Angestellte_UN (unnormalisiert, nicht 1NF; vgl. unten). |

|

|

|

6.1 Erste Normalform - 1NF |

|

Für eine vertiefte Darstellung vgl. https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php#Kapitel8 |

|

Oben - bei der Definition von Relationen - wurde bereits beschrieben, dass Relationen flache Tabellen (d.h. ohne Mehrfacheinträge) mit den angeführten Eigenschaften sind. Dann sind sie auch gleich in erster Normalform (1NF). Solange sie diese Eigenschaften nicht voll erfüllen werden sie, sprachlich nicht ganz korrekt, als unnormalisierte Relationen bezeichnet. |

|

Definition 1NF |

|

Eine Relation ist in 1NF, falls sie keine Mehrfacheinträge aufweist. |

|

Betrachten wir das folgende Beispiel. |

|

Die Relation Prod_UN erfasst abstrahiert und vereinfacht Hersteller von Datenbanksystemen, mit den Datenbanksystemen und Adressangaben. |

|

Prod_UN |

|

| #NameProd |

BezDBS |

Ort |

Straße |

Land |

| Microsoft |

FoxPro, ACCESS |

AAA |

... |

... |

| CA |

INGRES |

CCC |

... |

... |

| Oracle |

Oracle |

DDD |

... |

... |

| ... |

|

|

|

|

| |

CA: Computer Associates / Broadcom

NameProd = Name des Herstellers eines Datenbanksystems.

BezDBS = Name des Datenbanksystems.

Land = Adressangaben zum Produzenten. |

|

Tupelvermehrung |

|

Eine Methode, eine unnormalisierte Relation in die 1NF zu bringen, ist die Tupelvermehrung. Dabei wird für jeden Mehrfacheintrag ein eigenes Tupel angelegt. Sie führt hier zu folgender Lösung: |

|

Prod_1NF |

|

| NameProd |

#BezDBS |

Ort |

Straße |

Land |

| Microsoft |

FoxPro |

AAA |

... |

... |

| Microsoft |

ACCESS |

AAA |

... |

... |

| CA |

IDMS |

CCC |

... |

... |

| CA |

Datacom |

CCC |

... |

... |

| Oracle |

Oracle |

DDD |

... |

... |

| ... |

|

|

|

|

| |

Zu beachten ist der neue Schlüssel. Mit der semantischen Festlegung, dass jedes Datenbanksystem von genau einem Unternehmen hergestellt wird, ist der neue Schlüssel #BezDBS. Wäre die Semantik so, dass u.U. auch mehrere Unternehmen zusammen ein Datenbanksystem herstellen, wäre der Schlüssel #(NameProd, BezDBS). |

|

Wie man sieht, führt das obige Verfahren erstmals zu Redundanzen bei den Nichtschlüsselattributen (NSA), die dann aber im nächsten Schritt beseitigt werden. Will man dieses vorübergehende Auftreten von Redundanzen nicht, muss man eines der Verfahren wählen, die in den nächsten zwei Abschnitten vorgestellt werden. Diese erfordern allerdings ein vertieftes Verständnis relationaler Beziehungen. |

|

Zerlegung nach 1:n |

|

Oftmals rühren Mehrfacheinträge daher, dass eine 1:n - Verknüpfung nicht erkannt wurde. Erkennt man dies, kann man sich den Umweg über die Tupelvermehrung sparen

![[1] Die Tupelvermehrung führt im darauffolgenden Schritt auch zu einer Zerlegung.](../grafiken/FZ6.gif) und gleich die Zerlegung durchführen. Dann wird also die Ausgangsrelation in zwei miteinander verknüpfte Relationen zerlegt.

und gleich die Zerlegung durchführen. Dann wird also die Ausgangsrelation in zwei miteinander verknüpfte Relationen zerlegt. |

|

Zu erkennen ist dieses Strukturdefizit daran, dass es mindestens ein Attribut gibt, das gegenüber dem Schlüssel Mehrfacheinträge aufweist. Die Lösung ist dann wie folgt: |

|

- Ist es nur ein Attribut, muss dieses identifizierenden Charakter haben. Es wird in eine eigene Relation ausgelagert, zusammen mit dem Schlüssel der Ausgangsrelation. Dieser bildet den Fremdschlüssel für die relationale Verknüpfung. Hier drückt die neue Relation also die Beziehung aus. Vgl. das folgende Beispiel Prod_UN.

- Sind es mehrere, bilden diese eine eigene Relation. Eines ist der Schlüssel, der Schlüssel der Ausgangsrelation bildet den Fremdschlüssel.

|

|

Beispiele |

|

Betrachten wir nochmals die Relation Prod_UN von oben: |

|

Prod_UN (#NameProd, BezDBS, Ort, Straße, Land) |

|

Die Semantik soll so sein [Anmerkung] , dass ein Datenbanksystem auch nur von einem Produzenten hergestellt wird. Dann handelt es sich um eine eindeutige 1:n - Beziehung zwischen Produzenten und Datenbanksystemen [Anmerkung] . Die Zerlegung führt zu folgenden Relationen: |

|

Prod_1NF |

|

| #NameProd |

Ort |

Straße |

Land |

| Microsoft |

... |

... |

... |

| Borland |

... |

... |

... |

| CA |

... |

... |

... |

| ... |

|

|

|

| |

|

|

DBS_1NF |

|

| #BezDBS |

NameProd |

| FoxPro |

Microsoft |

| ACCESS |

Microsoft |

| Visual dBase |

Borland |

| Paradox |

Borland |

| INGRES |

CA |

| ... |

|

| |

Fremdschlüssel: NameProd |

|

Nicht verwirrt sein: Tatsächlich sind diese beiden Relationen, wie im weiteren zu sehen sein wird, bereits in 5NF. |

|

Zerlegung nach n:m |

|

Oftmals gehen Mehrfacheinträge auch darauf zurück, dass in den Daten eine n:m - Beziehung vorliegt und nicht erkannt wird. Dann muss eine Zerlegung in drei Relationen erfolgen. Eine für die erste Objektklasse, eine für die zweite und eine für die Verknüpfung. Letztere wird zur Verbindungsrelation. |

|

Beispiele |

|

Das erste Beispiel betrifft die Angestellten eines Unternehmens und ihre Programmierkenntnisse: |

|

Pers_UN (#PersNr, Name, ProgSpr, Stellenwert) |

|

Die Semantik ist so, dass eine Person mehrere Programmiersprachen beherrschen kann und eine Programmiersprache u.U. von mehreren beherrscht wird. Dann handelt es sich um eine n:m - Beziehung zwischen Angestellten und Programmiersprachen. Das könnte zu folgender Relation führen: |

|

Pers_UN |

|

| #PersNr |

Name |

ProgSpr |

Stellenwert |

| 123 |

Maier |

C, COBOL, PHP, C++ |

1, 4, 2, 3 |

| 456 |

Müller |

C++, Java, C |

3, 5, 10 |

| ... |

|

|

|

| |

Das Attribut Stellenwert beschreibt die Bedeutung, den die Programmiersprache für das Unternehmen hat. Mit diesem Attribut werden also die Programmiersprachen beschrieben. Insgesamt sind die Angestellten, die Programmiersprachen und ihre Programmierkompetenz in dieser Relation erfasst. Zu erkennen ist das Vorliegen einer n:m - Beziehung in den Mehrfacheinträgen entweder aus der Semantik des Anwendungsbereichs heraus, wenn es sich in Wirklichkeit um zwei Objektklassen A und B handelt, die zusammen in einer Relation beschrieben werden, oder durch die einfache Analyse der Daten. Hier machen z.B. die drei folgenden Beziehungen bereits den n:m-Charakter deutlich: |

|

- Maier mit C

- Müller mit C

- Müller mit C++

|

|

D.h., ein Angestellter beherrscht mehrere Sprachen und eine Sprache wird von mehreren Angestellten genutzt. In einem solchen Fall wird die unnormalisierte Relation in drei Relationen zerlegt: eine für die eine Objektklasse, eine für die andere und eine für die Beziehung zwischen ihnen. Die Relationen, die die Objektklassen repräsentieren, erhalten als Schlüssel jeweils eines der Attribute mit Mehrfacheinträgen und alle Attribute, die dieselbe Objektklasse beschreiben. Die Relation für die Beziehungsklasse, die Verbindungsrelation, enthält die beiden Schlüssel, die in ihr zusammen Schlüssel und allein Fremdschlüssel sind. |

|

Im obigen Beispiel entstehen dann folgende Relationen: Personal beschreibt die Objektklasse der Personen, ProgSprachen die der Programmiersprachen und Kompetenz ist die Verbindungsrelation die festhält, welche Person welche Programmiersprache beherrscht. |

|

Personal |

|

| #PersNr |

Name |

| 123 |

Maier |

| 456 |

Müller |

| ... |

|

| |

|

|

ProgSprachen |

|

| #ProgSpr |

Stellenwert |

| C |

1 |

| COBOL |

4 |

| Fortran |

2 |

| Prolog |

3 |

| C++ |

10 |

| ... |

|

| |

|

|

Kompetenz |

|

| ProgSpr |

PersNr |

| C |

123 |

| COBOL |

456 |

| Fortran |

456 |

| Prolog |

789 |

| C++ |

789 |

| ... |

|

| |

Schlüssel: #(ProgSpr, PersNr) |

|

6.2 Zweite Normalform - 2NF |

|

Die zweite Normalform besteht darin, die funktionalen Abhängigkeiten, die von einem Teil des Schlüssels herrühren, zu beseitigen. Nach dessen Beseitigung ist die jeweilige Relation in 2NF und damit redundanzfreier. Ganz abstrakt und auf das Wesentliche reduziert, drückt die folgende Abbildung das Problem bei Relationen aus, die nicht in 2NF sind: Es gibt eine Determinante, die Teil des Schlüssels ist (Schlüsselattribut; SA). Da eine solche Determinante typischerweise mehrere gleiche Ausprägungen hat, wird die davon abhängige Attributsausprägung in C auch mehrfach erfasst. Das Strukturdefizit ist hervorgehoben. |

|

|

|

Abbildung 6.2-1: 1NF und nicht 2NF - abstrakt |

|

6.2.1 Redundanz trotz 1NF |

|

Wo steckt die Redundanz bei einer Relation, die in 1NF und nicht in 2NF ist? Betrachten wir dazu eine Relation zum Vorlesungsbetrieb einer Hochschule: |

|

VorlBetrieb (#(MatrNr, LVNr, DozNr, Tag, Beginn), Name, LVBez) |

|

MatrNr: Matrikelnummer (für Studierende eindeutig)

LVNr: Nummer der Lehrveranstaltung (für Lehrveranstaltungen eindeutig)

DozNr: Personalnummer des Dozenten (für Dozenten eindeutig)

Name: Name des Dozenten

LVBez: Bezeichnung der Lehrveranstaltung |

|

Tag und Beginn identifizieren jeden einzelnen Vorlesungstermin. Es geht also nicht um die Lehrveranstaltungen also solche, sondern um die einzelnen Termine. Der Schlüssel besteht aus zahlreichen Attributen. Jedes Tupel hält fest, dass ... |

|

ein Studierender eine bestimmte Lehrveranstaltung bei einem bestimmten Dozenten an einem Tag mit einem bestimmten Startzeitpunkt ... |

|

besucht. Damit ist ein bestimmter Lehrveranstaltungstermin und sein Besuch durch einen Studierenden eindeutig festgehalten. Es gelten die im FA-Diagramm angegebenen funktionalen Abhängigkeiten. Dies sind beides einfache funktionale Abängigkeiten. |

|

|

|

Abbildung 6.2-2: FA-Diagramm zur Relation VorlBetrieb_1NF |

|

Die Redundanz entsteht dadurch, dass für jeden Lehrveranstaltungstermin der Name des Studierenden und die Bezeichnung der Lehrveranstaltung festgehalten wird. Ursache ist, dass Nichtschlüsselattribute (NSA; Name und VBez) funktional abhängig sind von einem Teil des Schlüssels. |

|

Wird dieses Strukturdefizit beseitigt, entstehen die in den folgenden Abbildungen als FA-Diagramme angegebenen redundanzfreien Relationen. Für die Studierenden und Lehrveranstaltungen je eine neue, die alte bleibt erhalten, erhält aber Fremdschlüssel. Alle angegebenen funktionalen Abängigkeiten sind volle. Die Relationen sind alle bereits in der 5NF. |

|

|

|

Abbildung 6.2-3: FA-Diagramme zu den Relationen Vorlesungsbetrieb (VorlBetrieb_5NF), Studierende (Stud_5NF) und Lehrveranstaltungen (LV_5NF). |

|

6.2.2 Definition |

|

Damit kann die 2NF wie folgt definiert werden: |

|

Eine Relation ist in zweiter Normalform (2NF), falls jedes Nichtschlüsselattribut voll funktional abhängig ist vom (gesamten) Schlüssel. |

|

Alternativ: ... falls kein (echtes) Schlüsselattribut Determinante für Nichtschlüsselattribute ist. |

|

Somit müssen in einer Relation mit 1NF und ohne 2NF einfache funktionale Abhängigkeiten bestehen. Werden diese beseitigt, beschreibt jedes Attribut dann das Objekt, das durch den Primärschlüssel identifiziert wird und nicht ein anderes, das durch einen Teil des Schlüssels identifiziert wird. Ist diese Bedingung erfüllt, können die oben angeführten Anomalien nicht auftreten. |

|

Was oben gezeigt wurde, gilt grundsätzlich. Relationen in 1NF, die nicht in 2NF sind, können in diese überführt werden. Dies erreicht man dadurch, dass die Attribute der Relation so in verschiedenen Relationen neu angeordnet werden, dass a) obige 2NF-Bedingung erfüllt ist und b) keine Information verloren geht. Etwas konkreter: Jedes Schlüsselattribut, das Determinante ist, wird Schlüssel einer neuen Relation. Ihr werden die von diesem Schlüssel funktional abhängigen Attribute zugeordnet. Die Determinante selbst bleibt in der 1NF-Relation, wird aber zum Fremdschlüssel. |

|

Vgl. die Beispiele in |

|

- https://www.staud.info/rm2/rm_t_1.php#Abschnitt10.3 und

- https://www.staud.info/r m2/rm_t_1.php#Abschnitt10.4

|

|

6.3 Dritte Normalform - 3NF |

|

6.3.1 Redundanz trotz 2NF |

|

Ganz abstrakt und auf das Wesentliche reduziert, drückt die folgende Abbildung das Problem bei Relationen aus, die nicht in 3NF sind: Es gibt eine Determinante, die nicht Schlüssel und nicht Schlüsselattribut ist (im ersten Beispiel D, im zweiten B). Da eine solche Determinante typischerweise mehrere gleiche Ausprägungen hat, wird die davon abhängige Attributsausprägung in C mehrfach erfasst. |

|

|

|

Abbildung 6.3-1: 2NF und nicht 3NF - abstrakt |

|

Solche "fortgesetzten" funktionalen Abhängigkeiten werden transitive genannt (vgl. unten). Relationen mit einem solchen Strukturmerkmal werden wie folgt normalisiert: |

|

Die Determinante, die nicht Schlüsselattribut ist, bildet zusammen mit dem von ihr abhängigen Attribut eine neue Relation. In der Ursprungsrelation muss diese Determinante (die nach der Normalisierung keine mehr ist) ebenfalls stehen bleiben. Dort wird sie zum Fremdschlüssel und sichert so den Zusammenhalt zwischen den Daten bzw. verhindert Datenverluste. |

|

Hierzu die obigen Relationen in 3NF: |

|

|

|

Abbildung 6.3-2: Relationen in 3NF - abstrakt |

|

6.3.2 Beispiel Auftragsköpfe |

|

Im vorigen Abschnitt ergab sich bei der Herbeiführung der 2NF u.a. die folgende Relation, die hier um ein Attribut und einige Tupel ergänzt wurde: |

|

AuftrKöpfe (#AuftrNr, AuftrDatum, KuNr, KuName, Ort) |

|

Einige beispielhafte Daten: |

|

AuftrKöpfe_2NF |

|

| #AuftrNr |

AuftrDatum |

KuNr |

KuName |

Ort |

| 0001 |

30.06.15 |

1700 |

Müller |

München |

| 0010 |

01.07.14 |

1201 |

Sammer |

Ravensburg |

| 0011 |

02.07.15 |

1600 |

Stanzl KG |

Berlin |

| 0012 |

04.07.16 |

1900 |

Max OHG |

Passau |

| 1001 |

19.05.14 |

1700 |

Müller |

München |

| 1010 |

20.03.15 |

1201 |

Sammer |

Ravensburg |

| 1011 |

05.09.15 |

1600 |

Stanzl KG |

Berlin |

| 1012 |

20.12.14 |

1900 |

Max OHG |

Passau |

| ... |

|

|

|

|

| |

AuftrNr: Auftragsnummer

AuftrDatum: Datum des Auftrags

KuNr: Kundennummer

KuName: Kundenname |

|

Sie hält Informationen zu Aufträgen fest, genauer zu den Auftragsköpfen, und zu den Kunden. Es gelten die folgenden funktionalen Abhängigkeiten: |

|

AuftrNr => AuftrDatum |

|

AuftrNr => KuName |

|

AuftrNr => KuNr |

|

AuftrNr => Ort |

|

KuNr => KuName |

|

KuNr => Ort |

|

Die Relation ist ohne Zweifel in 2NF. Die trotzdem noch vorliegende Redundanz kommt daher, dass dieselbe Kundennummer natürlich sehr oft vorkommen kann und für jedes Vorkommen der Kundennamen und der Wohnort des Kunden erfasst wird. Die Ursache liegt darin, dass ein Nichtschlüsselattribut (NSA), KuNr, Determinante ist und dass es "fortgesetzte" funktionale Abhängigkeiten gibt: |

|

AuftrNr => KuNr => KuName und |

|

AuftrNr => KuNr => Ort |

|

Die Bezeichnung transitive Abhängigkeit, erfolgt in Anlehnung an den entsprechenden Begriff der Mathematik. |

|

Zur Erinnerung (an die Schulalgebra): transitiv bedeutet eine Beziehung über ein anderes Element hinweg. A und B sind in (irgendeiner) transitiven Beziehung (bez), wenn für diese gilt. A bez C bez B. |

|

Sie wird so dargestellt: |

|

AuftrNr --> :: --> KuName |

|

AuftrNr --> :: --> Ort |

|

Um dieses Defizit beseitigen zu können, muss die Relation in zwei Relationen zerlegt werden. Die "NSA-Determinante" zusammen mit dem funktional abhängigen Attribut Ort ergibt die neue Relation Kunden_5NF. |

|

Kunden_5NF (#KuNr, KuName, Ort) |

|

Die "alte" Relation verliert das Attribut KuName und behält die ursprüngliche Determinante KuNr als Fremdschlüssel. |

|

Aufträge_5NF (#AuftrNr, AuftragsDatum, KuNr) |

|

Die folgende Abbildung zeigt den ganzen Normalisierungsschritt einschließlich des dabei entstehenden kleinen Modellfragments. |

|

|

|

Abbildung 6.3-3: Von 2NF zu 3NF - am Beispiel Aufträge / Kunden |

|

KuNr: Kundennummer

KuName: Name des Kunden |

|

6.3.3 Definition 3NF |

|

Hier nun die formale Fassung der oben eingeführten Definitionen. Zuerst die der transitiven Abhängigkeit: |

|

A, B und C seien Attribute einer Relation R. C heißt transitiv abhängig von A, in Zeichen: |

|

A --->::---> C, |

|

falls es ein Attribut B aus R gibt mit dem gilt: |

|

A => B => C (für A <> B <> C) |

|

Entsprechendes gilt für Attributkombinationen, wenn also für A, B oder C mehrere Attribute stehen. Liegen solche Strukturen nicht vor oder wurden sie beseitigt, ist eine Relation in dritter Normalform: |

|

Eine Relation ist in dritter Normalform (3NF), falls sie in 2NF ist und falls keine transitiven Abhängigkeiten zwischen dem Schlüssel und Nichtschlüsselattributen (NSA) bestehen (alternativ: ... falls kein NSA Determinante ist). |

|

Somit gilt: |

|

- in einer 3NF-Relation ist kein Nichtschlüsselattribut (NSA) transitiv von einem Schlüssel abhängig, d.h. jedes NSA beinhaltet eine Eigenschaft, die dem zugrundeliegenden Objekt als Ganzes zukommt.

- Eine Relation ist genau dann in 3NF, wenn alle NSA gegenseitig unabhängig und voll abhängig vom Schlüssel sind.

- "A relation R is in third normal form (3NF) if and only if, for all time, each tuple of R consists of a primary key value that identifies some entity, together with a set of zero or more mutually independent attribute values that describe the entity in some way" [Date 1990, S. 367].

|

|

Damit ist dann der Bezug auf ein Objekt im relationalen Sinn voll hergestellt. Im FA-Diagramm äußert sich dies so, dass Pfeile nur vom Schlüssel ausgehen. |

|

6.4 Boyce-Codd - Normalform - BCNF |

|

6.4.1 Redundanz trotz 3NF |

|

Schlüssel, die aus zwei oder mehr Attributen bestehen, kamen oben schon vor. Sie bedeuten immer, dass jedes der Attribute (z.B. PersNr und BezProj) einen Aspekt des erfassten Realweltphänomens (z.B. Projektmitarbei) identifizierend beschreibt und dass sie zusammen das Realweltphänomen selbst beschreiben ("wer in welchem Projekt"). |

|

Es kommt nun vor, wenn auch nicht oft, dass eine Relation überlappende Schlüssel hat. Dann besteht jeder Schlüssel aus mindestens zwei Attributen (z.B. #(A,B) und #(B,C)), die mindestens ein Attribut gemeinsam haben (hier B). Die folgende Abbildung zeigt, wie diese Situation in einem FA-Diagramm ausgedrückt wird. |

|

|

|

Abbildung 6.4-1: Redundanzen in der 3. Normalform - 3NF und nicht BCNF |

|

So weit so gut. Wenn dies von den Notwendigkeiten des Anwendungsbereichs gefordert ist, muss man so modellieren. Redundanzen entstehen, wenn es funktionale Abängigkeiten zwischen den Schlüsseln gibt, wenn also z.B. ein Attribut des einen Schlüssels von einem des anderen funktional abhängig ist. Dies ist dann auch umgekehrt der Fall, da beide ja als Schlüsselbestandteil für einen Teilaspekt des beschriebenen Phänomens identifizierenden Charakter haben. Die folgende Abbildung zeigt eine solche Situation. |

|

|

|

Abbildung 6.4-2: Redundanzen in der 3. Normalform - F.A. zwischen Schlüsselattributen |

|

Für jede Ausprägung von A gibt es eine entsprechende von C. Da in A eine bestimmte Ausprägung mehrfach vorkommt (Schlüsselbestandteil), kommt die zugehörige in B auch mehrfach vor. Diese Beziehung muss auch umgekehrt gelten, weil A und B in einer solchen Anordnung Schlüsselcharakter für Teilaspekte haben müssen. Diese Redundanz wird noch vergrößert, wenn Nichtschlüsselattribute (NSA) hinzukommen. Die folgende Abbildung zeigt dies am Beispiel eines einzelnen NSAs. |

|

|

|

Abbildung 6.4-3: 3NF und nicht BCNF - abstrakt |

|

Erinnerung: NSA = Nichtschlüsselattribut |

|